J’ai travaillé en tant qu’archiviste l’été dernier au classement du fonds Henri Brocard à l’Institut Henri Poincaré sous la direction du responsable du centre de documentation. Bref retour sur ce traitement qui aura duré quatre (petits) mois et qui m’aura permis d’expérimenter mes propres outils de génération semi-automatique d’un instrument de recherche en XML avec le langage de programmation Python.

L’institut Henri Poincaré (IHP)

Avant tout, une rapide présentation : l’IHP est la maison des mathématiques et de la physique théorique fondée par Émile Borel (mathématicien spécialisé dans la théorie des probabilités) au sein de la Faculté des Sciences de l’Université de Paris. Ce bâtiment s’est élevé en 1928 en face du laboratoire de chimie physique de Jean Perrin (aujourd’hui rue Pierre et Marie Curie, à deux pas de la rue d’Ulm) pour créer un centre d’échanges, de promotion et de formation du volet fondamental de la physique et des mathématiques.

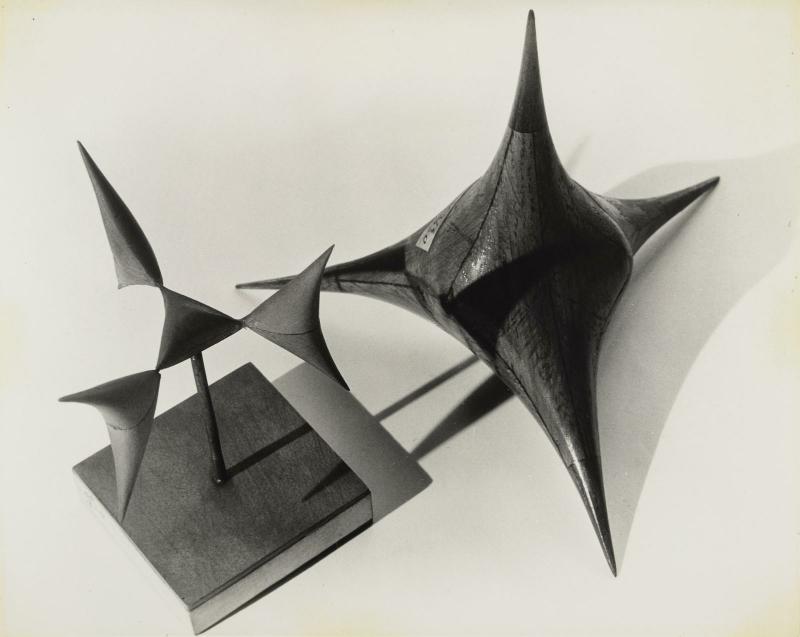

Aujourd’hui l’Institut accueille, fidèle à ses principes fondateurs, de nombreux événements scientifiques internationaux de très haut niveau. Cependant, je ne peux pas ne pas mentionner le musée (la Maison Poincaré) qui a ouvert ses portes récemment et propose des expositions permanentes et temporaires autour des mathématiques. La médiation est assurée par une équipe passionnante et très avenante : la Maison Poincaré dispense aussi des activités didactiques tout public : je ne peux que vous inviter à y faire un tour !

Le centre de documentation de l’IHP

Le centre de documentation de l’IHP est le département qui s’occupe de la gestion de la bibliothèque et des archives qui s’y trouvent. Comme toute institution, on y trouve des archives administratives produites par l’activité de ses agents; mais aussi des archives historiques : celles de mathématiciens et physiciens du XIXe ou contemporains. La possession d’archives historiques peut étonner du fait du statut administratif de l’IHP : étant sous tutelle du CNRS et de la Sorbonne, la conservation de telles archives devrait théoriquement leur revenir. On retrouve ici en fait des particularités qui sont celles, habituelles, des archives de bibliothèques. De plus, en tant qu’institution des mathématiques, certains scientifiques tiennent à ce que leurs archives soient conservées à l’IHP : ainsi font-ils des dons et tiennent à ce que leurs archives y restent.

La proximité des archives avec la bibliothèque est aussi très féconde. On note par exemple qu’il y a pas mal de revues scientifiques du XIXe ne sont pas accessibles sur Gallica ou sur Numdam mais qui sont consultables à l’IHP. Pour le fonds Henri Brocard, cela est très utile pour replacer certaines questions/réponses mathématiques dans leur contexte éditorial.

Les archives

Ma mission était de classer le fonds Henri Brocard (mathématicien connu pour ses travaux de géométrie, né en 1845, mort en 1922) puis de produire un instrument de recherche en XML à publier sur Calames.

Calames est le catalogue en ligne des archives de l’Enseignement Supérieur. Ce réseau permet de regrouper l’ensemble des instruments de recherche des différentes universités ou écoles internes rattachées au CNRS.

Si, au début, la mission semblait simple, le chemin pour l’accomplir est devenu plus ardu que prévu. En effet, je me suis rendu compte que je n’avais pas affaire à un fonds en désordre à classer, mais à un vrac de différents fonds qui résulte des déménagements successifs puis de tas qui ont été déplacés sur plusieurs décennies au gré des besoins ou des inattentions.

Il se trouve que je me suis pris au jeu de comprendre ce désordre, si bien que je suis devenu, toute proportion gardée, spécialiste d’un désordre que je me suis évertué à faire disparaître. (J’apprécie l’idée d’être expert d’un objet absent, disparu. Je me suis senti proche — sans ironie et en tout modestie ! — d’une pratique artistique qui me tire du côté d’une performance à la Joseph Beuys.) Il n’y avait pas à disposition de logiciel d’archivistique pour la réalisation de l’instrument de recherche : il me fallait donc aussi penser, tout le long du classement, à trouver un moyen pour en automatiser la réalisation.

Mais avant tout, j’ai dû faire tout d’abord une histoire du fonds Henri Brocard et un bilan du traitement des archives de l’IHP afin de comprendre le vrac que j’avais sous les yeux. Dans cet article que je veux le plus synthétique possible, je ne donnerai que les détails essentiels de l’enquête menée sur l’histoire du vrac (notamment auprès des Archives Départementales de la Meuse et bien sûr des archives administratives de l’IHP). Je ne détaillerai pas non plus l’histoire personnelle d’Henri Brocard ou des mathématiques du XIX/XXe siècle.

Une enquête de « fonds »

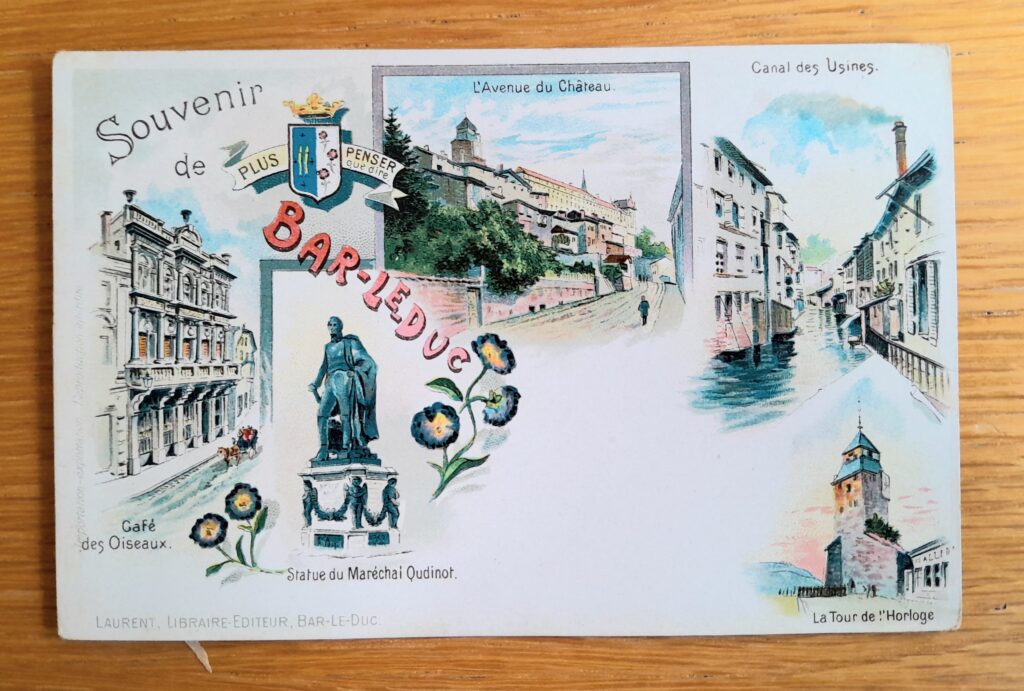

Henri Brocard est un mathématicien français né dans la commune meusienne de Vignot en 1845. Il fait partie de la promotion 1865-1867 de Polytechnique et passe une majeure partie de sa carrière militaire en Algérie coloniale. Travailleur acharné, il collabore à diverses revues mathématiques, et en particulier l’Intermédiaire des mathématiciens et Les Nouvelles Annales des Mathématiques. En plus de ses travaux sur la nouvelle géométrie du triangle, il travaille sur la méthodologie en bibliographie et écrit des ouvrages de vulgarisation scientifique. Il passera ses derniers jours à Bar-le-Duc, continuant à collaborer à des revues scientifiques. Il y meurt en janvier 1922 de façon inattendue (il meurt assis devant son bureau apprend-on dans un document d’archives présent dans le fonds Paul Belgodère, non-classé).

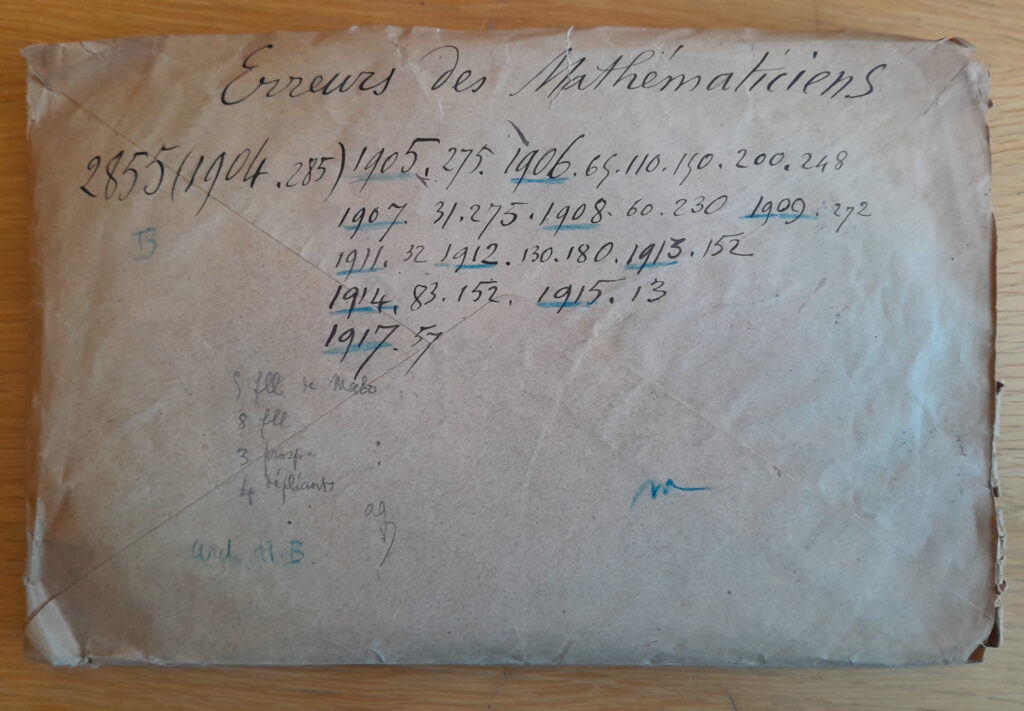

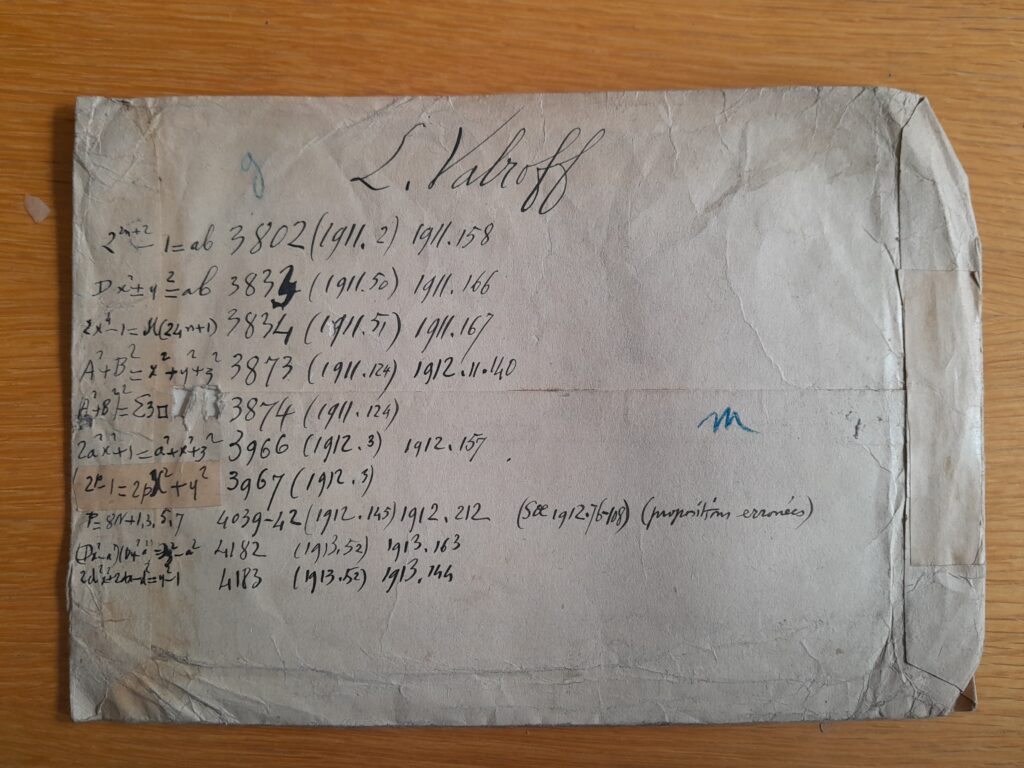

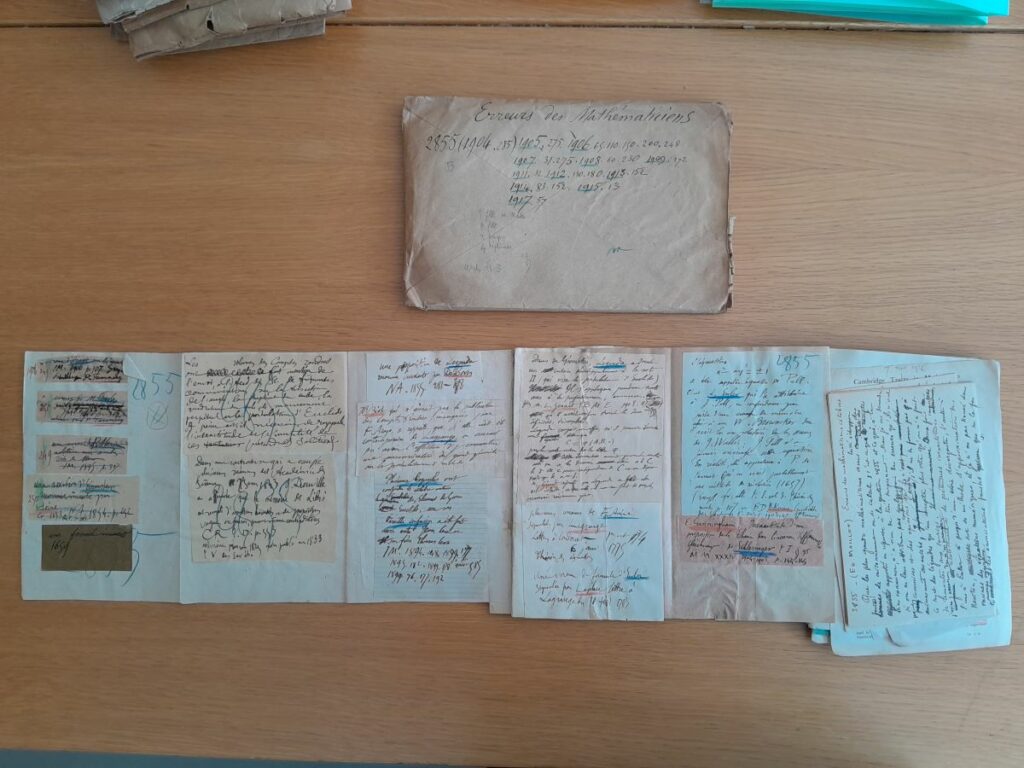

Mais : comment ses archives (privées) quittent-elles la Lorraine pour arriver à l’IHP, à Paris ? Quand arrivent-elles ? Cela a de l’importance pour comprendre si ce fonds a fait l’objet de traitements et parce que la norme ISAD-G recommande une historique de conservation. S’il y a un désordre généralisé, il y a quand même des îlots d’ordre: des enveloppes contiennent des lettres et des brouillons manuscrits autour de questions thématiques. Je veux savoir s’il s’agit d’un ordre originel ou bien d’un agencement fait a posteriori; si cela correspond à la logique de travail d’Henri Brocard. D’emblée, je vois que ce fonds a fait l’objet d’un début d’inventaire : des notes au crayon bleu (outil peu utilisé depuis le XXIe siècle) et au crayon à papier décrivent, sur des enveloppes contenant des documents, leur importance matérielle. Une signature « ag » sur ces enveloppes. Je veux savoir à ce stade ce qui tient d’Henri Brocard, des décisions de bibliothécaires, ou des éventuels légataires de son fonds.

J’effectue des premières recherches sur le web sur la mort et la famille d’Henri Brocard. Je décide parallèlement de contacter les Archives Départementales de la Meuse pour savoir s’il y a des documents concernant un legs — l’archiviste me répond : il n’y a rien. Elle m’envoie quand même des articles sur Henri Brocard, exposant sa vie, qui ne m’apprennent hélas pas grand chose de plus.

Merci les Archives Départementales de la Meuse d’avoir pris du temps pour numériser ces documents. Vive le service public !

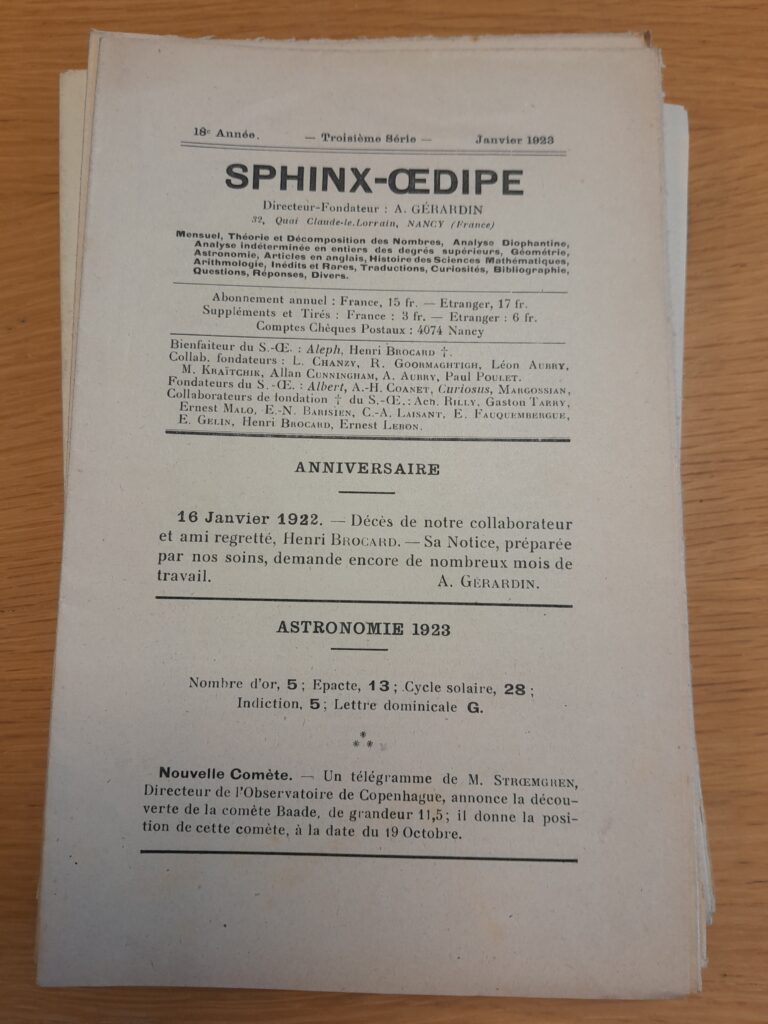

Mais je tombe rapidement sur la nécrologie de H. Brocard d’août 1922, dans la revue American mathematical monthly. Il y est dit que le mathématicien nancéen André Gérardin (ses initiales : AG ! c’est une piste…) a récupéré les documents d’Henri Brocard.

Ceci est confirmé par le bulletin de juillet 1925 de l’AFAS (Association française pour l’avancement des sciences) où A. Gérardin annonce qu’il effectuera une communication intitulée « Les archives de Brocard » à la 49 session des Conférences qu’ils organisent. (Ces documents sont disponibles sur Gallica.) En 1926, dans les comptes-rendus des Conférences de l’AFAS, est indiqué que A. Gérardin va finalement publier un article sur Brocard dans la revue Sphinx Œdipe. Si cette revue cite régulièrement H. Brocard après sa mort, le fameux compte-rendu promis n’apparaît pas dans les documents consultables malgré les « teasings » successifs. Peut-être ce « portrait-hommage » en l’honneur de Brocard est paru dans le document qui manque à la collection disponible à l’IHP. Ou bien a-t-il reporté à chaque fois son édition.

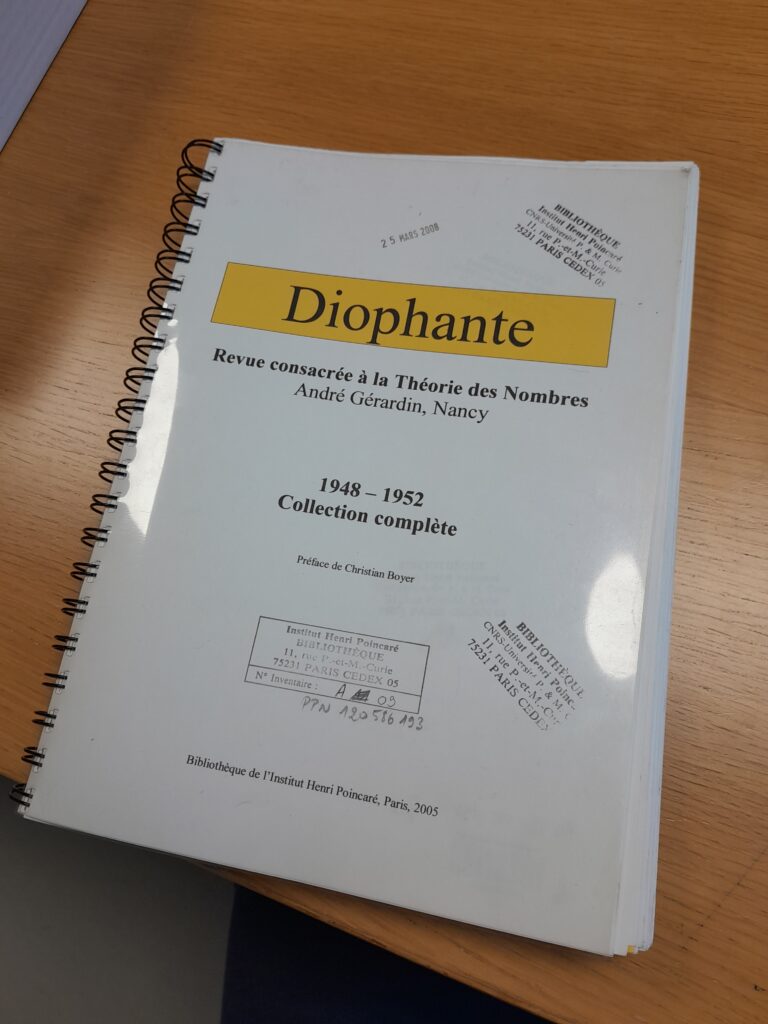

En 1948, dans la revue Diophante (une autre revue d’A. Gérardin) la rubrique continue de teaser des « inédits des archives Brocard », cela confirmant qu’A. Gérardin avait à disposition ses archives.

A. Gérardin entretient une amitié avec Paul Belgodère avec qui il dirige « l’Intermédiaire des Recherches Mathématiques » (IRM) dès 1945 dans un cadre associatif. Dans une lettre de 1947, présente dans le fonds A. Gérardin conservé à l’IHP, est indiqué que ce dernier a le statut d’ « archiviste » de l’association. Cela peut expliquer les notes au crayon bleu sur les enveloppes. Un projet « archivistique » a donc lieu à la fin des années 40, avec l’accompagnement de Paul Belgodère qui deviendra directeur de la bibliothèque de l’IHP. « A.G » (oui, je pense qu’on peut désormais avancer qu’AG désignait bien André Gérardin) laissera en « viager » (j’imagine qu’il s’agit d’un dépôt) ses archives à l’IHP comme ses livres. Il meurt en 1953. Les archives d’Henri Brocard ont sans doute rejoint l’IHP autour de 1948/1949 en même temps que celles d’André Gérardin; ou bien à sa mort, en 1953. Je penche pour la première option car une lettre de l’Université de Paris adresse des archives d’Henri Brocard à l’IHP en 47 : ce sont ses fiches comptes-rendus qu’il envoyait à l’AFAS. Un projet de centralisation des archives avait donc cours à ce moment là, au moment où la responsabilité des fonds documentaires incombait à P. Belgodère.

Aucun document n’atteste d’un don ou d’un achat de ces archives. Il faut noter que les innombrables biens d’A. Gérardin légués à l’IHP font partie de la mythologie de la bibliothèque. Hélas, je n’ai pas trouvé de trace légale de cette transaction. Cependant, une correspondance entre A. Gérardin et une historienne américaine, Laura Guggenbuhl, donne quelques indices supplémentaires. En effet, A. Gérardin est en conflit avec l’historienne (autour d’un malentendu sur l’exclusivité d’exploitation des droits de l’oeuvre d’Henri Brocard). Dans ce contexte, Gérardin est défini comme le « légataire universel » présumé de notre barisien.

On apprend également dans cette correspondance que L. Guggenbuhl s’est rendu à Bar-le-Duc — et qu’Henri Brocard y est mort devant son bureau. Ce document très intéressant pour l’histoire du fonds Brocard date de 1951, il n’est donc pas diffusable sur internet, mais il peut être consulté sur place.

Je n’ai pas de preuves juridiques de ces acquisitions. Un tour aux Archives nationales, conservant les documents administratifs de cette période serait à envisager. Un versement des archives administratives de l’IHP couvrant 1921/1971 a été effectué en 2001. Mais je pense que ce faisceau d’indices est assez décisif pour se faire une idée cohérente de l’histoire du fonds, qui est de toute façon en-dehors des restrictions liées à la communicabilité ou à la propriété intellectuelle.

Récolement et classement

Il fallait à tout prix récoler le fonds pour avoir une idée globale de « l’organisation du désordre ». Encore une fois, je ne donne pas de détails; mais le fonds était assez mélangé : des documents clairement exogènes au fonds n’épargnaient pratiquement aucun tas. Et ce n’était clairement pas l’effet d’un classement raisonné, mais d’un mélange.

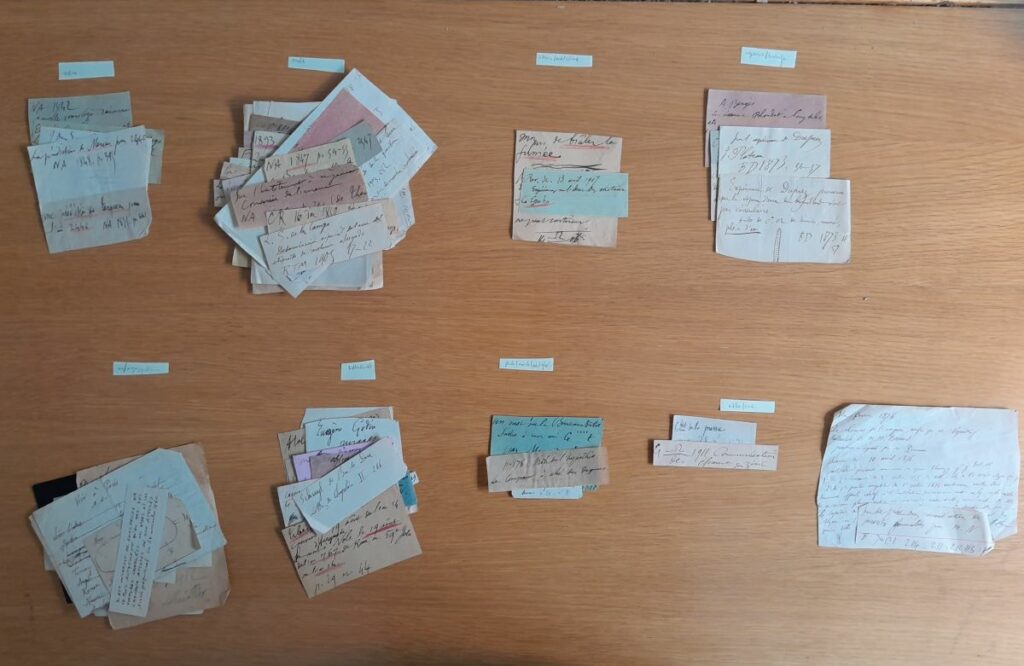

Une autre difficulté était la nature des documents : Henri Brocard faisait des « notules », sortes de post-its qui ont la fâcheuse tendance à s’échapper de dossiers pouvant constituer une unité archivistique cohérente.

Cependant, comme je l’ai dit, des îlots d’ordre originels ont subsisté : ce sont les enveloppes de travail de Brocard. Son goût pour la bibliographie l’a amené à classer chaque document dans une enveloppe qui est 1) soit thématique (en général ce sont ses propres documents de travail) 2) soit organique (un dossier par correspondant). J’ai donc choisi de garder ce niveau de granularité dans mon classement en adaptant un plan de classement proposé par l’Association des Archivistes Français au regard des activités d’Henri Brocard. (Il a produit des documents dans le cadre de son activité militaire en Algérie coloniale ou encore dans son activité associative et savante).

Considérer les enveloppes comme l’unité archivistique de base permettait de rendre compte de l’organisation d’Henri Brocard, tout en explicitant les thématiques et les correspondants. J’ai tout simplement repris les titres des enveloppes; et assemblé les notules et autres documents volants quand une référence explicitait une solidarité thématique ou organique. Pour la cotation, j’ai repris la logique du fonds Bernard Bru, déjà classé.

Je n’ai rien ajouté ou retiré à ses enveloppes afin de conserver la logique de travail d’Henri Brocard. Une exception pour les documents issus des correspondances désolidarisés de leur enveloppe (que l’on retrouve en général déchirées) : j’ai replacé les lettres quand les mentions d’adresse et d’origine ont été explicitées. En tout cas, je n’ai finalement pas pris beaucoup de risques pour le classement; je n’ai rien éventré et annoté sur la fiche de récolement tout déplacement « téméraire ». Mon parti pris était de ne pas dénaturer l’organisation de travail d’Henri Brocard, signifiante. Le plus dur a donc été d’identifier et replacer les documents solitaires dont l’origine n’était pas toujours très claire. Le plus chronophage aura été de compter toutes (!!!!) les pièces, cela comprenant les centaines de notules n’excédant pas parfois 5cm de longueur.

Quelques images du fonds :

Python pour l’instrument de recherche

J’ai organisé mon tableur pour le classement de façon à pouvoir en extraire de façon systématique les informations pour la génération des composants XML/EAD. Pour cela, j’ai utilisé le langage de programmation Python et sa librairie Pandas. (Je pourrais faire prochainement un article sur ce point précis.) Cela m’a permis de générer des milliers de lignes de code, moyennant un programme d’une quarantaine de lignes. Plutôt efficace ! (Le code, faute de temps, n’était pas très élégant, mais il fonctionnait. Je n’ai donc pas pris la peine de faire mieux. J’aurais un peu de vergogne de le publier en l’état.)

Il a fallu prendre connaissance de la documentation de Calames, plus restrictif au niveau des éléments XML/EAD; de vérifier que ce que je générais « à la pelle » était valide. De ce côté là, seules quelques retouches ont été nécessaires et je n’ai pas rencontré beaucoup de problème de ce côté — ce qui m’a étonné, en général un problème résolu amène un nouveau problème. Cela dénote aussi que le système de publication de Calames, bien qu’un peu daté, n’est pas mauvais du tout. On a des bons outils pour visualiser les erreurs.

Des pistes de valorisation

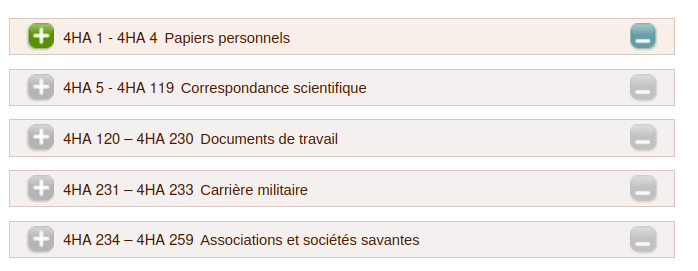

Je n’ai pas eu le temps de me pencher sur l’aspect valorisation des archives. En revanche, il ne fait aucun doute qu’il y a des documents très intéressants pour l’histoire des mathématiques ou des pratiques savantes amateurs du XIXe et XXe siècle. Je pense ici à sa correspondance, et notamment celle avec Emile Lemoine (cote : 4HA 17), celle avec Léonce Laugel, traducteur de Riemann que l’on connaît pour le calcul des intégrales et son hypothèse éponyme (4HA 38). Je dois signaler aussi la dimension transnationale de ces pratiques amateurs : on retrouve des correspondants espagnols, belges, américains, allemands, anglais.

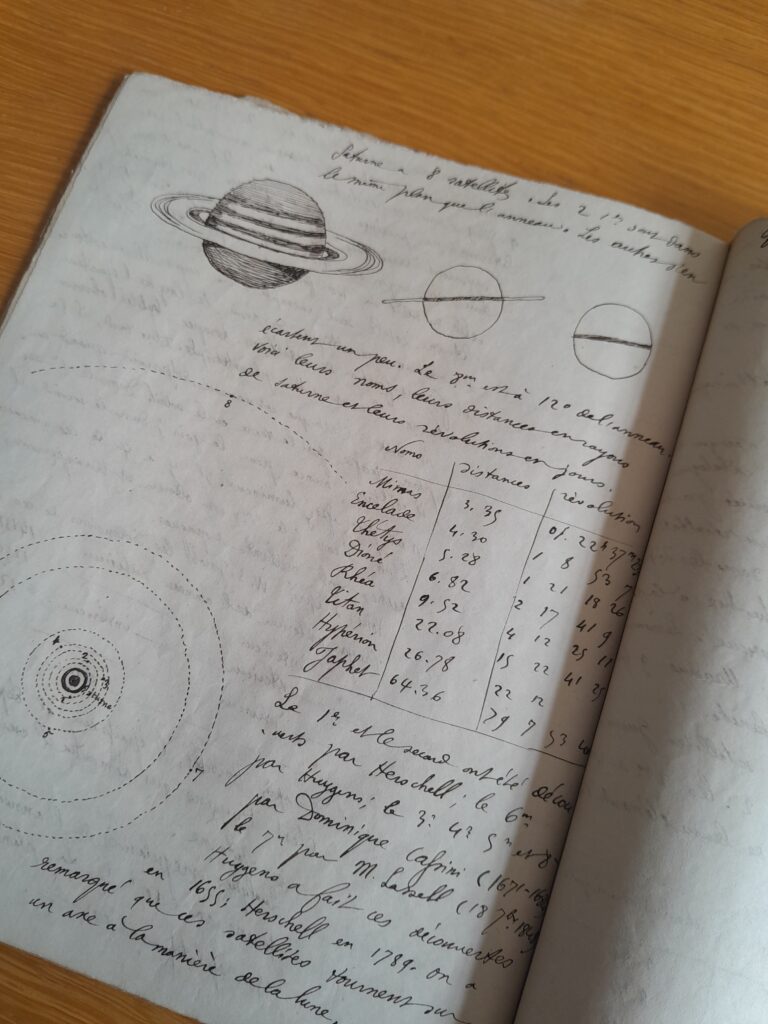

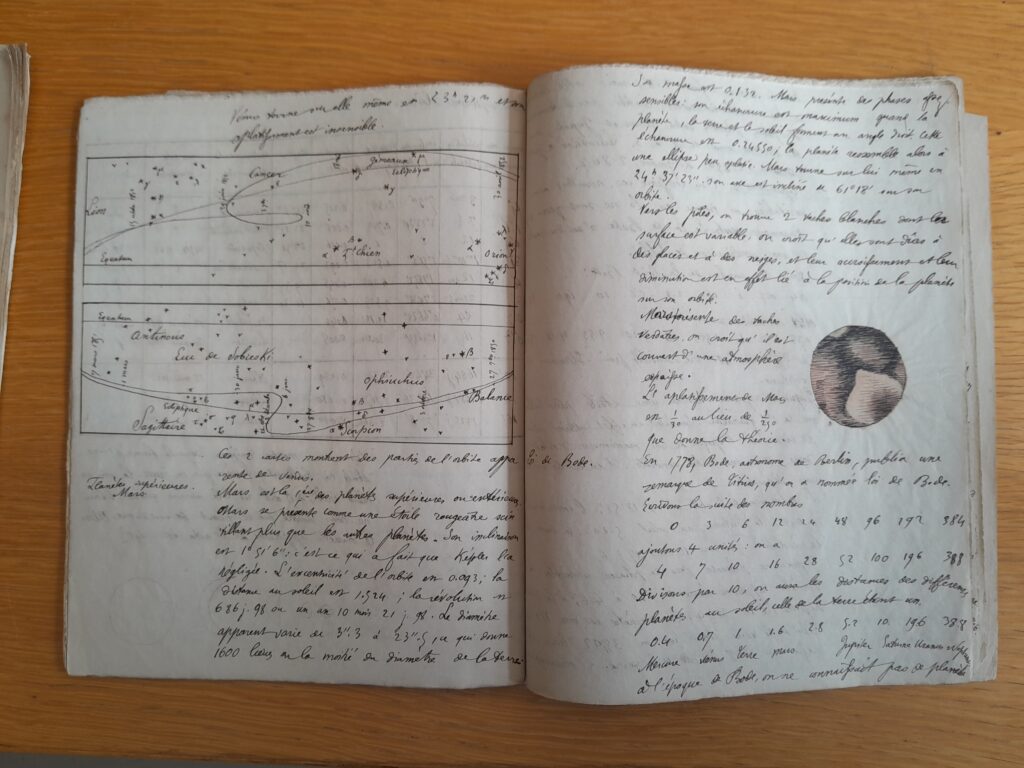

Les documents relatifs à l’astronomie sont assez graphiques, ils ont donc un intérêt visuel manifeste (4HA 234-1).

Les notes de Brocard entre 1914 et 1918 peuvent avoir un intérêt pour l’histoire de la Grande Guerre (4HA 2-1). Il annote, depuis Bar-le-Duc, la rumeur sonore de la guerre et les mouvements de troupes. Si Brocard a eu une carrière militaire, il fut à ce moment-là trop vieux pour se battre — il n’est plus militaire depuis 1910, il me semble (à vérifier avec la cote 4HA 232-25).

Celles sur l’Algérie coloniale méritent également notre attention (4HA 233). Elles portent à la fois sur des questions météorologiques (je pense en particulier à la 4HA 233-11), organisationnelles (la vie régimentaire); personnelles (notes) et on y trouve même quelques dessins.

Conclusion

J’ai vraiment aimé classer le fonds Henri Brocard, de mener l’enquête pour comprendre l’histoire du fonds. Cela a été l’occasion d’expérimenter Python pour des besoins archivistiques. J’ai également apprécié intensifier mon rapport avec l’histoire des mathématiques, qui m’a toujours intéressée ! En guise de conclusion, je me dois de citer quelques ouvrages qui m’ont été très utiles pour comprendre le fonds Henri Brocard et le contexte dans lequel il s’inscrit :

Pauline Romera-Lebret, La nouvelle géométrie du triangle : passage d’une mathématique d’amateurs à une mathématique d’enseignants (1873-1929), Thèse de doctorat en histoire des mathématiques sous la direction d’Evelyne Barbin, Nantes, Université de Nantes, 2009.

Hélène Gispert, La France mathématique de la IIIe République avant la Grande Guerre, Paris, éd. de la Société Mathématique de France, 2015.

Norbet Verdier et Christian Gerini, L’émergence de la presse mathématique en Europe au 19ème siècle, Londres, College Publications, 2014.

Catherine Goldstein, « « S’occuper des mathématiques sans y être obligé » : pratiques professionnelles des mathématiciens amateurs en France au XIXe siècle », Romantisme (n° 190), 4, 2020, pp.52-63.

Maintenant, on espère que le fonds sera consulté !

Laisser un commentaire