J’ai lu il y a quelques mois le livre de Michel Melot : Des archives considérées comme une substance hallucinogène. Dans cet article, je reviens sur cette lecture avec quelques remarques personnelles.

Michel Melot rédige en 1986 Des archives considérées comme une substance hallucinogène. 40 ans après l’écriture de ce texte sur les enjeux de la conservation des archives, deux points continuent de retentir : premièrement ce que l’on pourrait appeler le défaut d’oubli; et enfin la réification ou fétichisation de l’histoire et ses moyens.

Ce défaut d’oubli est abordé de façon allusive avec le film Blow up le récit de Borges et la carte à l’échelle 1 : que se passerait-il si la fièvre de l’archive s’étendait jusqu’au moindre gramen de la réalité ? Cela me fait penser à une autre nouvelle de Borges que je connais mieux (mais qui me semble être accordé thématiquement avec ces oeuvres): Funes et la mémoire. Cette nouvelle met en scène un jeu homme à la mémoire parfaite : s’il voit un cheval, il en retient l’image jusqu’au moindre poil ; si bien qu’il est contraint de vivre dans le noir pour ne plus avoir à se charger de souvenirs qui capturent sa perception du présent et de l’avenir : sans oubli, se souvenir, c’est tout revivre.

Cette impossibilité d’oublier est bloquante sur un plan physiologique — cela nous rapproche au passage de l’oubli chez Nietzsche, composante essentielle de sa philosophie du devenir, que l’on peut résumer avec cette sentence : « toute action exige l’oubli ». Car penser ou diriger une action, c’est digérer des différences, s’en défaire; c’est savoir abstraire, élaborer des structures générales.

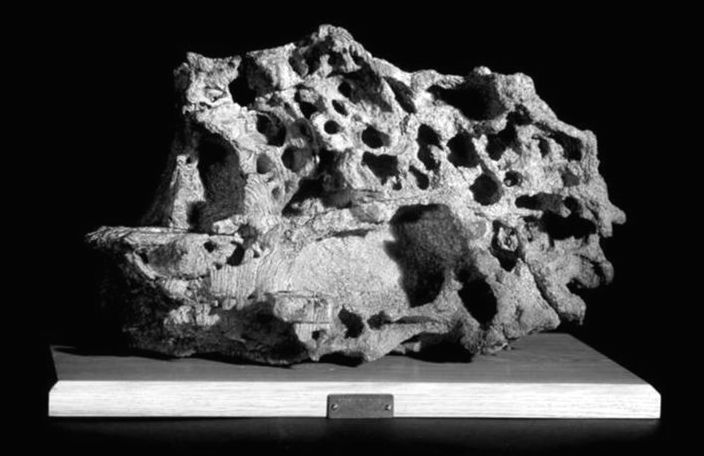

De façon analogique, cette impossibilité organique d’être raccrochée à sa propre actualité, plombée sous le poids d’une mémoire de rapport 1/1 avec la réalité qu’elle rapporte pourtant, pourrait l’être aussi pour le corps d’un pays qui garde tout jusqu’à figer sa propre image, aux dépends de ses activités et ainsi de ses facultés à s’individuer et ainsi à produire du devenir. La mémoire, c’est-à-dire l’image-référence d’un instant révolu est peut-être « la concrétion d’un manque » — de la même façon que l’écume traduit le retrait de la mer sur le sable. En tout cas sa dimension lacunaire, « trouée », est constitutive d’une « bonne mémoire ». Sur la variation institutionnelle de cette thématique de l’oubli, le désir du lacunaire — soit une politique archivistique volontaire de l’oubli — est une thérapeutique de l’hypertrophie historique de la fiction-limite de Michel Melot où tout est conservé. (Il ne s’agit pas pour autant tutoyer l’amnésie et son « piquet de l’instant ».) Il s’agit, pour les sociétés qui ont une politique institutionnelle de la mémoire, à ne pas retourner dans le noir, à l’instar de Funes — ou bien, en poursuivant la métaphore marine, à se noyer sous des fonds infinis.

Le second point concerne la réification de l’Histoire et ses moyens, abordé par M. Melot par la sacralisation de l’Histoire (prenant ici le vêtement d’une tonitruante majuscule) par le défaut d’oubli que je viens de pointer. On rappelle qu’ à la Révolution, les archives servaient les besoins législatifs. Les archives étaient un mode du présent et du futur quand les livres représentaient l’ancien monde. Les archives avaient une utilité. Désormais, pointe Michel Melot, elles servent les historiens. Le statut des archives est passé d’un régime d’utilité à un régime patrimonial, devenant en quelque sorte des nouvelles reliques, des regalia. Mais la dimension sacrée de ses nouvelles reliques (au point que pour certains, leur mise au pilon tient du sacrilège) ne sont plus indexées, bien sûr, à au régime religieux d’un roi, mais celui des démocraties marchandes. Ces objets-reliques, conservées, offrent une légitimation globale au système qui les produit. Si bien que l’histoire, par la prétention à tout conserver, tend à faire du système des objets d’une culture donnée, une mémoire par principe : cette fétichisation de l’objet-comme-mémoire prend ici la nature d’une réification; d’un retournement de la valeur des archives qui servaient le présent et servent désormais un passé totalisant le futur.

Numérique hallucinatoire

Le livre de Melot retentit également avec le tournant numérique des sociétés contemporaines. Les streams, les vidéos, les mails, les blogs, toutes les données nativement numériques ou les documets numérisés étendent encore le champ de documents à conserver. Le numérique affaiblit la notion d’original : les doublons, les sauvegardes de sauvegardes, sont encore plus faciles à produire. Le dépôt légal du web confirme au niveau institutionnel la volonté d’étendre le champ de documents à conserver. La production de contenu numérique est exponentielle, et la mémoire est chose matérielle (le hardware) et qu’un défaut d’oubli n’est pas désirable non plus, au risque, si l’on joue la fiction mélot-borgienne qui fait tendre un excès vers sa limite, d’être enseveli sous des tonnes de cartes mémoires.

Mais « le numérique » ne va pas de soi non plus. Les formats, avec le temps, ne sont plus lisibles par les nouvelles versions. Alors faut-il pouvoir archiver des systèmes qui permettent d’émuler de vieux systèmes : le document numérique est, comme le rappelle Bachimont, discrétisation oblige, dépendant des systèmes de lecture qui permettent de recombiner des séries numériques binaires. 1010011101011110 pourra être lu comme un pixel coloré sur tel logiciel graphique; et comme un caractère unicode dans un logiciel de traitement de texte. (Il faut donc trouver la bonne « recombine » pour y trouver son compte.) Logiciels comme système d’exploitation, devront être à leur tour conservés pour pouvoir lire de vieux documents numériques. La BnF, par ailleurs, rencontre ce problème dans l’archivage des jeux vidéos, très dépendant des technologies propriétaires. Comment lire tel jeu vidéo du début des années 90 ? Le numérique accentue le trait « hallucinogène » : car, si pour un document papier l’information est déchiffrable sans recourt technologique, pour le numérique, les moyens de déchiffrement humains sont limités et il faut conserver des moyens de lecture/écriture.

D’une certaine façon « nous n’écrivons plus » comme le dit métaphoriquement Friedrich Kittler dans Mode protégé. Mais ne nous « lisons plus » non plus, car le déchiffrement de cette écriture dépend des moyens techniques de lecture et d’émulation des versions dépréciées. Il font donc aussi archiver les techniques de décodage en plus de l’information encodée ce qui implique, côté conservation, une connaissance quasi-géomorphologiques des architectures logicielles.

L’énoncé patrimonial

M. Melot parle de pratique utilitaire et de pratiques culturelles pour pointer deux paradigmes de la conservation. La pratique utilitaire de la conservation vise la pratique des révolutionnaires qui voyaient les archives comme un moyen d’émancipation : elles sont la « mémoire vive » de l’activité juridique qui convoque les principes abstraits du droit naturel dans le droit positif. Du point de vue institutionnel, cette pratique utilitaire se fait le phénomène d’un partage : les documents inutiles à l’activité des archives de l’Assemblée Nationale seront conservées ailleurs, dans les bibliothèques. En exagérant : le passé, l’inutile, tient du domaine des bibliothèques tandis que les archives, materia du droit positif, elles, appartiennent à la fabrique de l’avenir et de l’émancipation. La forma ici, est donc le droit positif si l’on utilise l’hylémorphisme d’Aristote comme métaphore allusive. Pour résumer, la forme du paradigme utilitaire est juridique et en sympathie avec la constitution politique du présent et du futur.

Les pratiques culturelles, elles, considèrent tout ce qui est tributaire de la conservation (musée, bibliothèque, archives) comme la materia de l’histoire. Cette forma est donc un « énoncé » patrimonial (énoncé au sens foucaldien d’ « événement que ni la langue ni le sens ne peuvent tout à fait épuiser »). Les pratiques culturelles sont donc les propositions possibles au sein d’un énoncé patrimonial qui envisagent chaque proposition conservée comme monument. Mais chaque monument étant lui-même constitutif de la forme patrimoniale; ces pratiques culturelles, comme un larsen, amplifient leur propre amplitude d’existence: aux propositions patrimoniales (livres, archives…) s’attachent directement d’autres propositions (livres sur ces livres, archives, etc.). Si bien que la dimension « hallucinogène » tient de cette « enflement » de la forme (ou énoncé) patrimonial par lui-même.

Tous archivistes ?

« Nous sommes tous des archivistes » affirme M. Melot. Cela signifie que, toute notre vie, nous produisons des documents « de tout format, de tout support… » dans le cadre de notre « activité » : vivants, nous produisons des objets, des reliques; nous en recevons aussi. Si les archives-objets sont la trace symbolique d’une absence ou d’un manque, alors notre existence est symbolisé par leur amoncellement. Paradoxe du symbole : il est, traditionnellement, le signe qui factorise du sens et de la signification. Mais voilà que ces archives-objet prennent plus de place que la référence. De façon ironique : si nous faisons en moyenne 1m70, nos archives personnelles, elles, se comptent facilement en mètres cubes. Nous sommes plus petits que les traces de notre activité (si on considère un individu comme un producteur au sens archivistique du terme).

Par là, Michel Melot pointe la dimension « laxiste » d’une définition patrimoniale des archives (ici de la loi 1979) à partir d’un syllogisme implicite: tout ce qui procède du fruit d’une activité est archives. Or, nous avons tous une activité donc nous produisons des archives dont nous sommes propriétaires : donc nous sommes tous des archivistes. Ce « nous sommes tous des archivistes » n’est pas, dans ce contexte, particulièrement mélioratif : c’est quasiment un constat d’échec. Tant que la problématique des archives et de la conservation en général sont indexés au régime patrimonial hypermnésique plutôt qu’au régime non-hallucinogène qui motive de l’oubli, nous serons des archivistes.

A noter que cette sentence « nous sommes tous des archivistes » me fait penser au manifeste de Yuk Hui, théoricien de la technique qui a travaillé avec Bernard Stiegler : « Pour un nouvel archiviste » (Archivist Manifesto) qui reprend le titre d’un livre de Gilles Deleuze sur Foucault. Pour Yuk Hui, être « tous archivistes » est connoté méliorativement, car il s’agit justement d’opter pour une approche post-custodiale, en « rhizome », de la conservation des archives, et en particulier, des archives numériques.

Laisser un commentaire